新闻动态

来源:本网 发布时间:2025.04.24

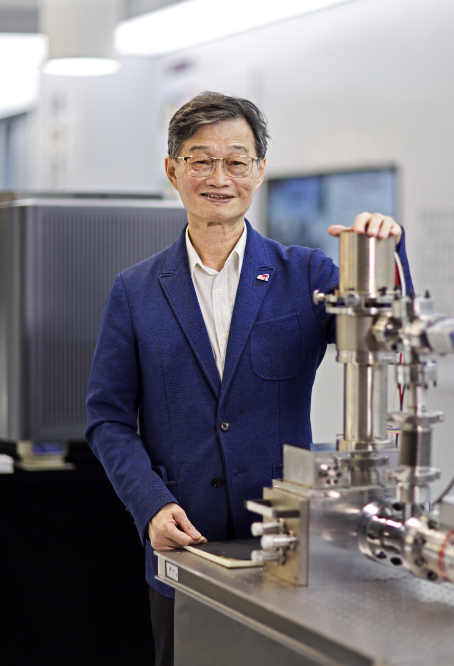

陈福荣

香港城市大学协理副校长(内地合作) 、香港城市大学物质科学研究院(福田)院长

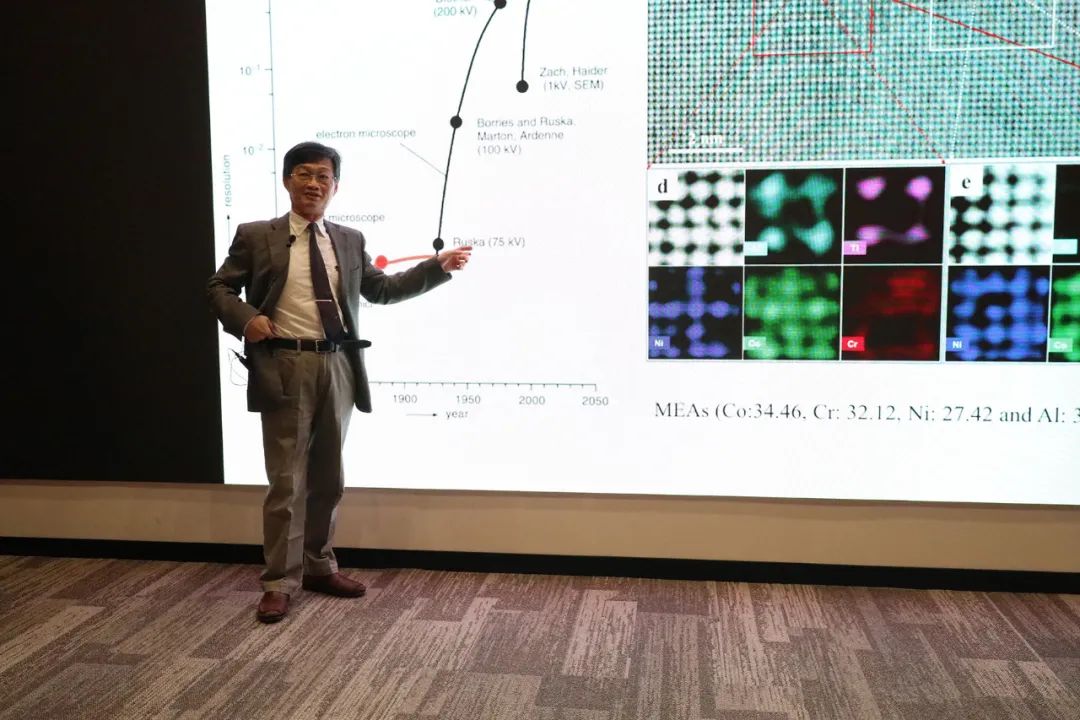

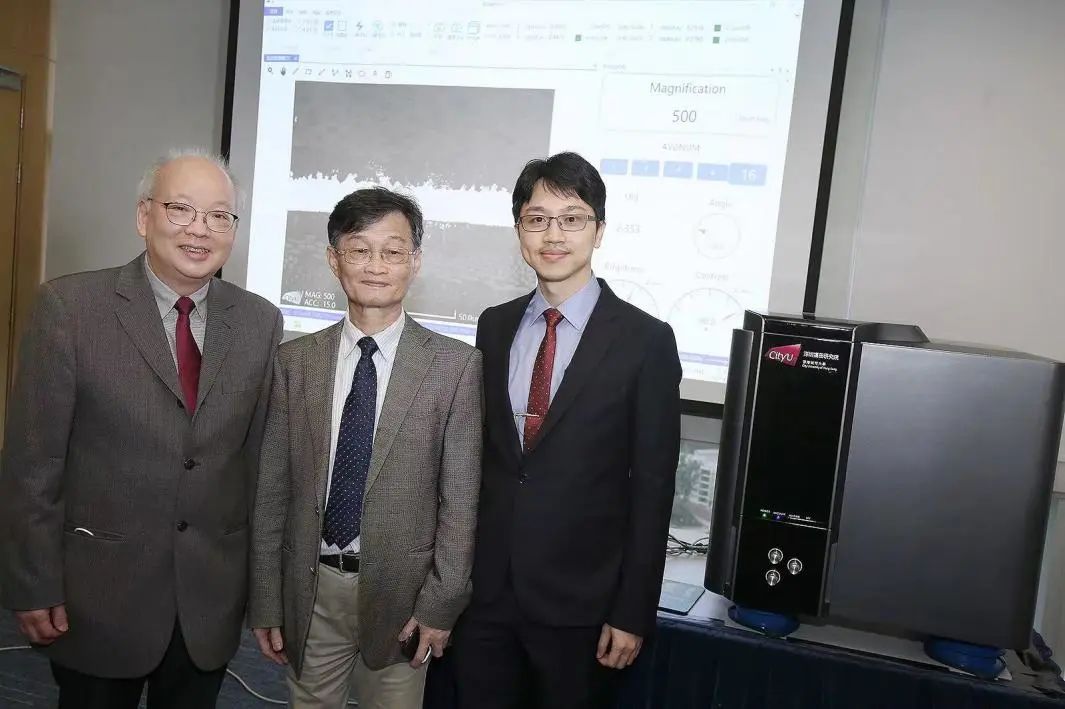

我少年在台湾成长,青年赴美求学,32岁归台任教。几十年间,我在不同的地方安身、工作、来往,随着时代的潮汐不断调整方向。60岁那年,我来到了深圳福田中心区南边,一处与香港跨境接壤的地方——河套,开始新的“创业”人生。 几年后,我知道,我找到了可以久留的“岸”。 01 改革开放加速,让我感觉趋势变了 1980年,我从台湾清华大学材料科学系毕业后,赴美深造。那年,我23岁,提着两只行李箱,飞越太平洋,抵达美国东岸。那是一段阳光铺就的求学之路,我专攻材料科学,与许多当代最卓越的科学家为邻。杨振宁先生当时就在同一所校园,我还曾旁听过他们院系的课程。 科研之外,我担任中国同学会的会长,在春节、中秋这些节日组织各种聚会。那是我第一次接触这么多来自内地、香港的朋友。我们说着不同腔调的乡音,却能一起念出:“海上生明月,天涯共此时”。 长时间相处中,我对海峡两岸有了更完整的认识。那时候我们都年轻,但在对话和往来中,我对形势和未来的判断有了更宽广的方向感。 在美国的第十年,我做了个让人意外的决定:放弃教职,回台湾教书。很多人不理解,“美国什么都好,你干嘛要回去?”我没有解释太多。除了牵挂家人,更重要的是我察觉到,一些原本模糊的趋势,已经开始明朗。海流在转向,更好的机会,在海的“那一边”。 那时台湾刚刚开放赴大陆探亲,很快,我观察到,大陆的改革开放加速推进,交流逐渐密集,大陆学生也开始真正进入美国高校深造,不再只是作为访问学者短暂停留。我意识到,真正有价值的,是正在加速成长的地方——以及它背后的趋势。 02 北京,第一次真实出现在我眼前 回台湾后,我进入新竹清华大学任教,一待将近30年。我专注科研教学,同时保持与各界的学术交流。 上世纪90年代,我牵头发起“海峡两岸电子显微镜学术会议”。那时请大陆学者来台不容易,需要绕道香港,手续繁复,费用也高,常常是我们自掏腰包请他们来。后来慢慢变了,他们开始自己承担旅费,甚至反过来请我们去北京、上海讲学。到了2008年前后,一批年轻而成熟的大陆科研人员已能自信地站上国际讲台,逻辑清晰,成果扎实,表达自如。 这些转变不是一夜之间发生的,我一直在见证和感受着。 1990年,也是从美国回来的那一年,我第一次去了北京。走出机场那一刻,北方的风裹着沙扑面而来。那一瞬间,我眼泪掉下来,童年所受的教育、脑海中的地理与历史,第一次那么真实地出现在我眼前,我几乎忍不住想跪下亲吻脚下的土地。 2010年,清华百年校庆前一年,我跟随台湾新竹清华访问团赴京联谊,被眼前的场景深深震撼。这边的科研项目体量之大、投入之密集,以及那种整体系统运作的效率感,让我重新思考科技发展的结构性力量。 2018年,父亲过世,我也终于卸下牵挂。那年,我接受香港城市大学的邀请到香港九龙塘任教,进入一个更为国际化、节奏更密集的城市环境中,来到一片新的“水域”。 03 两地联动,我们共同填补空白一页 在香港工作期间,我接触了更多跨领域合作。一次,我参加深圳政府部门组织的科技座谈,介绍了我研究多年的高时空分辨率电子显微镜。 这不是个热门赛道,却是典型的尖端技术领域。透射、扫描电子显微镜是电子显微学中最具代表性的高端设备,核心技术长期被发达国家垄断。而我们研究的,是能打破这一结构性瓶颈的新方案。 我向当时分管相关工作的副市长介绍了整个技术。PPT讲到最后一页,那页是空白的。 我说:“我们已经研究了整整20年,最近8年更是密集投入,我们有技术、有人才,万事俱备,但缺的是‘东风’: 市场和资金。这一页需要大家一起填补完成。” 2020年初,正值深圳加快推动深港科技协作,河套片区开始面向港校征集科研项目。那时对“河套”的地理概念是有的,但它真正意味着什么,我也是后来才逐渐明白的。我报送了这个显微镜项目,老实说,一方面是履行学校任务,另一方面,也是想为我心中这个项目真正找到一个机会,我们就这样来了河套。 2020年春天,香港城市大学物质科学研究院(福田)正式在河套落地,我担任首任院长。研究院采用“一院两区”模式,在香港做基础科研,在深圳推进转化,两地联动。 那时的河套可远没有现在好。楼在建,路在修,配套也不多。我们几乎是在一张白纸上画图。河套和福田区给予我们极大的信任与支持——不仅提供场地与政策,还投入了一大笔科研启动资金。在香港高校体系里,这是非常罕见的资源配比。 我们开始从零搭建:自主招人,自研工艺,设计核心元件。那段时间,很多同事白天做实验、晚上调设备,整个团队像在“打仗”。 2023年,设备成型,我们计划将显微镜运往香港同步发布,但这件事并不简单。科研设备不属于普通通关品类,尤其这类高精密成像装置,在深圳海关所属福田海关的监管保障下,河套和福田区积极协调多方,最终实现了首例科学仪器跨境调动,为科研成果在深港两地自由流动及研发需求开创先河。 那年4月,这台高时空分辨率电子显微镜在香港与深圳同步发布。当天,香港几乎所有媒体都来了——这在科研领域并不常见。不是因为这个话题“新潮”,而是因为我们真的做出了拥有中国自主知识产权的高时空分辨率电子显微镜,也是全球首台同时具备低电压、场发射、扫描透射一体化模式的紧凑型电子显微镜。 04 湾区协作,弹奏默契的“重奏曲” 高时空分辨率电子显微镜,听起来技术门槛高,其实它的核心问题非常具体:电子束辐射会不会伤害样品?成像能不能快?体积能不能再小点以适用于更多产业场景? 为了这些问题,我们开发了脉冲电子源、快速相机,并设计了偏向器结构,突破现有成像速度的限制。这套方案在国际上首次得到系统性验证。 我常对年轻同事说,科研不仅仅是技术,更是一种系统性思维。你必须理解供应链、理解成本、理解应用场景。设备只有走出实验室,进入产业,才算完成闭环。像电子显微镜,能够在微纳米乃至原子尺度上进行测量和分析,成像分辨率远高于光学显微镜,如果能和产业结合得更好,是可以广泛应用于医学、生命科学、化学、材料、集成电路等多个前沿领域的。 为了支撑设备真正落进应用场景,我带领团队跑遍了整个珠三角,去研究完整的精密制造供应链。大湾区的“硬件密度”极高,从光学加工、真空部件到电子控制系统,几乎所有关键环节,我们都能很快在本地找到匹配资源。 科研协作也是如此。在香港城市大学,我们进行理论模拟;在河套,我们搭建设备平台;在整个大湾区,我们整合技术、市场与产业资源。我们的团队成员来自香港、内地,也有国际背景,各有所长,优势互补。两地的工程师、博士后、技术人员在线协作、线下调试,一台设备就在“双城联动”中逐步成型。那是一种紧凑、高效、和谐的节奏,像一首配合默契的“重奏曲”。 这种“双城联动”的合作方式,还在不断延伸。 最近,一家头部企业找到我们,希望我们协助开发一款VR眼镜。我们正和有关制造业方面洽谈,尝试将团队在电子光学设计上的核心技术,转化为量产方案。 像这样的合作,已经越来越常见。我想归根到底,是因为河套提供了一个独特的协同平台——河套不是传统意义上的科技园区,它是香港进入内地的第一站,也是制度、资源与技术真正融合的前沿地带。在这里,不是某一方输出、另一方接受,而是多种体系互为支点,共同搭建起一个新的科研与产业协作模式。它的重要性,也正被越来越多人意识到。 05 “河套这几年变化太快了” 我现在几乎每天往返深港。早上从香港九龙塘出发到深圳,晚上再回香港。有时候太晚了,也住在深圳给科研人员提供的人才房。 河套这几年变化太快了。香港中文大学来了,华为鸿蒙、国际量子研究院来了,粤港澳大湾区量子科学中心、粤港澳大湾区数字经济研究院也来了。我们院从“独占包场”,到现在楼上楼下都热闹起来。 接下来,研究院要推进二期建设。我们打算从香港邀请专家教授“天团”过来,协助我们的科研成果加快量产。同时还有智慧节能玻璃等项目,我们会一起继续让香港的基础研究和深圳的工程转化互为支撑。 说句实话,在河套的这几年是我科研生涯最快乐的时光。不说什么宏大意义,就是一种很单纯的快乐。 我妈常常问我:“你现在好吗?”我就笑着回她:“很好啊,我还在做我想做的事。”在台湾,我可能早就退休了。但在这里,我每天早上醒来都有事想做、有人一起做、有明确的未来。这种状态,很难得。 很多年前,我在会议室里讲那份PPT,最后一页是空白的。我说:“这一页还没写,因为还不知道该怎么写。”现在回头看,这一页没有被写满,但已经不再空白。 在深圳,在福田,在河套,我终生奋斗的科研事业找到了好的平台、对的方向,也有同行者,这对我来说,已经是非常理想的答案了。